Demian

deconstruction

데미안, 해체로부터

"우리 마음속에는 모든 것을 다 알고 모든 것을 원하고 우리 자신(ego)보다 모든 것을 더 잘 해내는

누군가(self)가 살고 있어."

스위스 정신의학자로 분석심리학을 개척한 위대한 심리학자인 칼 구스타프 융(1875~1961)은 그의 정신 모델 속 에고(ego)와 셀프(self)를 이렇게 말한다.

에고(ego)란 자신을 둘러싼 외부 환경 속에 자신을 인식하는 사회적 자아이고

셀프(self)란 통제하거나 조작할 수 없는 본질적인 모습으로써 내면적 자기를 가리킨다.

참고이미지

“All I really wanted was to try and live the life that was spontaneously welling up

within

me.

Why was that so very hard?”

내 속에서 솟아나오려는 것, 나는 그것을 살려고 노력했다.

왜, 그것이, 그토록 힘들었을까?

데미안;해체의 기획은 현대인은 왜 불안한가? 라는 질문에서 시작되었다. 기존의 데미안 작품을 파괴적 심리를 가진 자아라는 해체적 접근을 통해 기존의 텍스트가

가진

존재의 본질을 읽을 수 있는 열쇠를 제공한다.

이 접근은 결국 허구적 이미지에 사로잡힌 현대인의 주체를 인식하고 스스로의 고착에서 벗어난 해방된 인간으로서의 길을

탐색하도록 한다.

Every person’s life is a journey toward himself, the attempt at a journey, the intimation of

a path.

한사람 한사람의 삶은

자신에게로 이르는 길이다.

참고이미지

파괴적 심리에 따른 사회적 파장의 전개로

시놉시스는 전개된다.

1. 파괴적 자아의 나르시즘

현대인의 과잉된 나르시즘,

가상에서의 자신을 위해

현실에서의 나라는 본질이 변질되기 시작한다.

↓

2. 파괴적 자아의 모순된 욕구

자신을 철저히 감추면서도 타인의 삶을 관찰하는

관음적인 모순이 드러난다.

↓

3. 파괴적 자아의 투사심리

악플, 루머를 통해 타인의 파괴를 시고하고

타인의 고통에 쾌감을 느낀다.

↓

4. 타인을 향한 끝없는 파괴의 반복

자신에게 무감각해짐과 동시에,

타인을 향한 끝없는 파괴의 반복은

결국 자신의 자아의 파괴로 이어진다.

↓

5. 파괴적 자아 속에 존재하는 이상적 나의 현상

온전하고 완벽한 나”와

망가져버린 “파괴적 자아”가 공존한다.

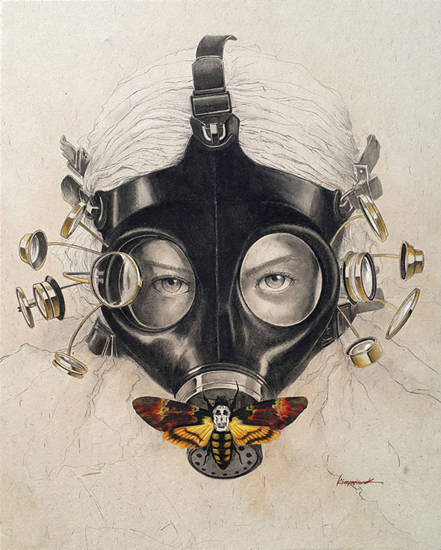

참고이미지

The bird is fighting its way out of the egg. The egg is the world. Whoever wishes to be born

must destroy a world.

새는 알에서 나오려고 투쟁한다. 알은 세계다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 파괴하지 않으면 안된다.

참고이미지

디렉터의 말

진정한 우리 자신에게 이르는 길이 무엇인가?

나는 누구인가?

어떻게 살아야하는가?

스크린은 자신이 꿈꾸는 회고의 나의 ‘형상’이며 거울과 같은 또 하나의 ‘자아’이다. 결국 방독면을 벗고 버튼을 누른 것은 ‘파괴적 심리를 자긴 현대인’의 환영이자

환상이다. 버튼마저 환상 속 탐욕이었으며 그것에 의해 스스로가 파괴된다.

결국 타인의 파괴는 스스로의 파괴이며, 스스로 파괴된 자는 결코 자신이 꿈꾸는 자아에 도달할 수 없다. 내가 파괴되는 순간. 내가 꿈꾸는 형상 역시 파괴된다.